周辺散策MAP

歩いてみよう!訪ねてみよう!

「きっときと市場」の隣接エリアには、富山新港をはじめ、県内有数観光スポットの初代「帆船海王丸」が恒久係留されている海王丸パークや新湊大橋(H24完成)があります。

また周辺には、趣きある放生津八幡宮、町を貫流する内川には、詩情あふれる大小様々な橋がかけられています。行き交う船や橋など水辺の景色が川面に映しだされ、さながら一服の絵画を鑑賞するようで、散策コースとして絶好のロケーションになっています。

路面電車 万葉線

通学者や高齢者の重要な公共交通機関である万葉線は第3セクターで運営されています。

平成16年に新型車両アイトラムが導入され、全国の鉄道ファンの注目を集めています。

JR高岡駅から射水市越の潟まで運行されていますが、きっときと市場へは東新湊駅が最寄りの駅です。

万葉線東新湊駅からの経路

海王丸パーク

「海の貴婦人」愛称で呼ばれる帆船海王丸は優雅な姿で親しまれ、年10回ほど、総帆展帆を披露しています。また、パーク内にはイベント広場・日本海交流センター・野鳥園・みなと交流館等の施設があります。

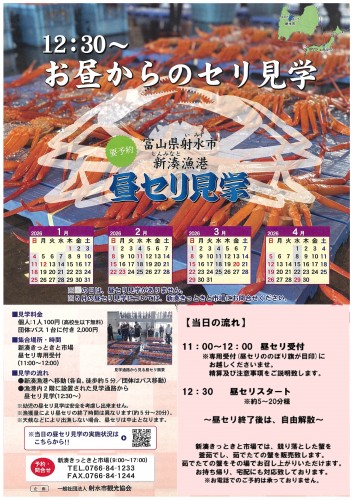

新湊漁港昼セリ

2025年9月11日から昼セリ見学が開始!!

新湊漁港は県内でも有数の漁場であり、水揚げされる魚種も漁獲も多く、四季を通して美味しい魚介類に恵まれた好漁場であります。浜前魚場といわれるように漁場が非常に近い新湊漁場では、通常の魚市場で行われている早朝のセリ市だけでなく、午後の12時30分からもセリ市が行われています。『七時(などき)のセリ』と地元で呼ばれているこのセリで、今しがた漁獲されたばかりの魚が次々とセリにかけられます。

新湊漁港の魚介類が新鮮なのはこの仕組みがあるからでもあります。

【昼セリ見学内容の変更について】

2025年9月11日に高志の紅ガニが解禁となりましたが、昨年までは床にカニを置いて競りを実施しておりましたが、より新鮮・安全なカニをお客様にお届けするため、今年のから暑さ対策、衛生面の関係でスノコの上もしくはタンク(箱)に入れての競りの実施へ試験的に変更となりました。

なお、昼セリの日時については変更はございません。

(事前予約制(予約が必要です。)連絡先 TEL 0766-84-1233 新湊きっときと市場)

昼セリ見学について

※但し、天候などにより、変更になることもございますので、予めご了承くださいませ。

【見学料金】(新湊漁港施設清掃管理費など)

個人:お1人様100円

団体:バス1台に付き、2,000円込

受付・精算:新湊きっときと市場 専用受付(昼セリののぼり旗が目印)

★12:00までに新湊きっときと市場 専用受付へお越しください。

【時間】

受付時間 11:00~12:00

昼セリ開始 12:30~

※昼セリ時間 5分~20分程度

【休場日】

水曜と日曜・年末年始・休セリ日

(他祝祭日も休みの場合がありますのでお電話でご確認ください)

・新湊きっときと市場では昼セリ見学専用のバスはありません

【個人のお客様】

個人の見学者様は各自、見学場所までの移動(徒歩5分・車1分・台数制限あり)、各自見学(資料をお渡しいたします)。セリ終了後は各自解散となります。

セリ終了後は、新湊きっときと市場にて、競り落とした蟹を大きな窯で茹で上げ、茹でたての蟹をお召し上がりいただけます。

※カニの料金は時価となります。能登半島地震の影響により、カニの漁獲量が減少しております。そのため、価格が高騰し、競り落とせない場合もございます。その際は、茹でたての蟹をご提供できない場合もございます。

【団体のお客様】

団体の見学者様は皆様の貸切バスでの移動になります。受付時(代表者様のみ受付にお越しくださいませ。)、資料をお渡しいたします。

【昼セリ 中止について】

当日の天候により、セリが中止になる場合がございます。事前に代表者様の携帯番号をお伝えくださいませ。

※朝9時30分頃までにご連絡させていただきます。

※当サイトでも、ご案内致しております。下記をクリックしてください。(9時30分以降にアップ)

http://kittokito-ichiba.co.jp/archives/4521

~当日の基本的な流れ~

12:00まで 新湊きっときと市場 インフォメーションにて受付

12:30より セリ開始 見学者は2階へ移動。時間にあわせて、ご移動をお願い致します。(受付時、場所をご説明いたします)

セリ終了後、自由解散

質問やご不明な点は新湊きっときと市場までお電話ください。

TEL 0766-84-1233

放生津八幡宮

大伴家持が愛した奈呉の浦の地

大伴家持が越中国主在任中(天平18年・746年)、九州の宇佐八幡神を勧請して、奈呉八幡宮と称されたのが創始であると言われています。祭神には、応神天皇、仁徳天皇が祀られています。10月1日~3日には、築山行事(県指定無形民俗文化財)、神輿渡幸祭、放生会式が行われ、今に伝えられています。

内川・東橋

町の中を通る内川にかかる橋で、「渡るだけでなく、立ち止まり、時を過ごす憩いの橋」という独自の機能を持つ橋として、セザール・ボルテラ氏設計によってよって甦った東橋。

切妻屋根で覆われたその姿は、両岸を結ぶ詩としてシティーリバー休憩所として存在感充分。

川の駅新湊

内川散策の拠点

内川沿いのかぐら橋と山王橋の間に「川の駅」が誕生しました。駅内には、射水市の特産品を販売する「うまいもん展示販売コーナー」をはじめ、毎年10月1日に新湊市街を引き回す豪華絢爛な曳山を常設展示する「曳山展示室」、内川の風情を楽しむ「カフェレストラン」があり、内川散策の拠点として活用してください。

新湊曳山まつり(10月1日)

放生津八幡宮の例大祭「新湊曳山祭り」は毎年10月1日に行われています。勇壮な中にも典雅な曳山囃子毎年13本の曳山が「イヤサー、イヤサー」の独特の掛け声と共に、昼は花山、夜は提灯山に装いを変えて、町中を練り廻る姿は、絢爛豪華そのもので、地元一体となって盛り上がります。また、順列を連ね、狭い街角を急曲がりするときの勇壮さや、夜の提灯山が内川の水面に移り、幻想的な姿を見せてくれます。

観光船と山王橋

丸みのあるアプローチを持つソフトな形状に郷土出身の竹田光幸氏製作の4基の彫刻が設置されたこの橋は、人と人が触れ合うコミュニティーの通り道として広く親しまれている。